中国輸入に興味はあるけれど、失敗やトラブルが心配で一歩踏み出せない…

そんなあなたに、実際に起きている失敗やトラブル事例についてこの記事では解説していきます。つまずきやすいポイントをしっかり理解し、その回避方法や対処法も頭に入れておけば安心して初めての一歩を踏み出すことができます。ぜひ、この記事を参考にしてくださいね。

初心者が陥りやすい中国輸入の失敗パターン【5選】

まずは、中国輸入をはじめて行う方や初心者が陥りがちな典型的失敗パターンを5つ見ていきましょう。それぞれ「あるある」なミスですが、事前に知っておけば回避できる可能性が高まります。心当たりがないかチェックしつつ、対策も確認してみてくださいね。

1.利益計算の見積もりミス(隠れたコストによる赤字)

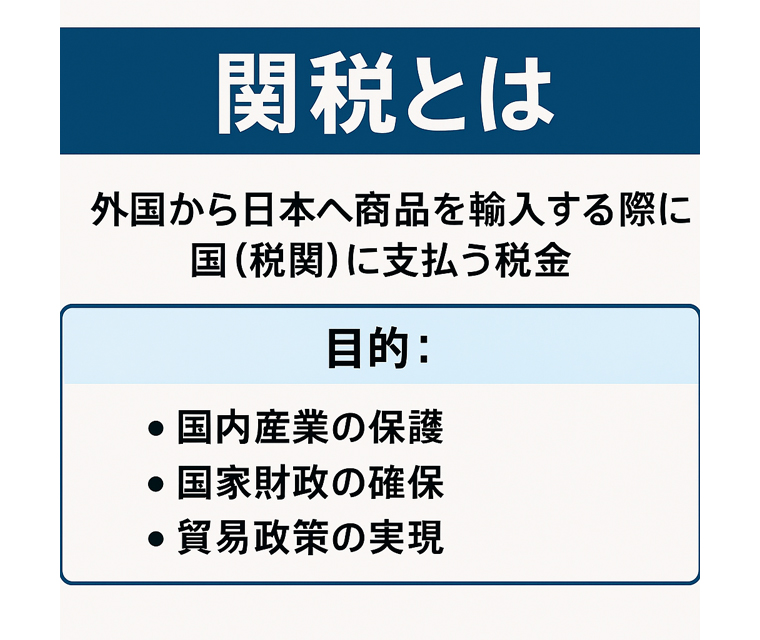

中国輸入では、商品の仕入れ価格だけでなく、送料、関税、手数料といった「隠れたコスト」があるため、「思ったよりも多くコストがかかってしまった!」なんてことが多々あります。

例えば、タオバオで1個100円の商品を1,000個仕入れた場合、商品代金は10万円ですが、国際送料や検品手数料、関税を加えると総コストが20万円を超えることもあるのです。

商品代金だけでなく、送料や、代行手数料(5〜10%が相場)、関税などのコストを事前にしっかり把握しておくことが大切です。代行業者を利用して、見積もりを出してもらうというのも一つの手ですよ。

以下は実際に仕入れにかかった事例ですので参考にしてくださいね。また、関税について詳しく知りたい方は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ、覗いてみてください。

| コスト項目 | 例(1,000個仕入れの場合) |

| 商品代金 | 100,000円 |

| 国際送料 | 50,000〜80,000円 |

| 代行手数料 | 5,000〜10,000円 |

| 関税 | 10,000〜30,000円 |

<関連記事>

2.商品リサーチ不足(需要のない商品を仕入れてしまう)

商品リサーチが不十分だと、需要のない商品を仕入れて在庫を抱えてしまうことがあります。例えば、ある事業者が「流行りそう」と安直に考えて、キャラクターグッズを大量仕入れしたものの、Amazonやメルカリで全く売れず、倉庫代がかさんで赤字になったなんていう事例もあります。

市場ニーズを分析せず、感覚だけで仕入れるのは危険なので注意しましょう・

感覚で仕入れないためにはリサーチが重要です。Amazonや楽天市場の売れ筋ランキングを確認したりSNSやGoogleトレンドで流行をチェックしながらリサーチをしっかりしましょう。

3.競合・価格競争の見落とし(値崩れによる失敗)

中国輸入は参入障壁が低い分、競合が多いのが特徴です。そのため、価格競争が激しくなりやすいのです。

例えば、スマホケースを1,000円で仕入れて2,000円で販売するはずだったが、競合の値下げにより1,500円まで価格を下げざるを得ず、利益が激減してしまうなんてこともあります。価格競争に巻き込まれたときに、数を多く扱えない個人事業者は特に辛くなってしまうので気をつけましょう。

それに対する対策としては、OEM(オリジナル商品)で独自ブランドを展開したりして差別化することが大切です。弘唯代行は小ロットOEMに対応し、競合と差別化しやすい商品開発をサポートしていますので、OEMについて詳しく知りたい方はこちらの記事も併せてご覧ください。

<関連記事>

4.法律・規制の確認不足(輸入禁止・出品停止リスク)

日本の法律や規制を理解していないと、輸入した商品が販売できないなんて事態が起きることもあります。電気用品安全法(PSEマーク)が必要なモバイルバッテリーを無許可で輸入し、Amazonで出品停止になったケースなどは代表的です。

こうした規制違反は、商品没収や罰金のリスクも伴うので気をつけましょう。

対策としては経済産業省のサイトでPSEマークや食品衛生法の対象商品を確認したり、代行業者を利用して、法律に違反していないか等の確認をするのがおすすめです。

例えば、以下のような規制がありますので参考にしてくださいね。

| 規制 | 対象商品 | 必要な対応 |

| 電気用品安全法 | モバイルバッテリー、家電 | PSEマーク取得 |

| 食品衛生法 | 食品、キッチン用品 | 輸入届出 |

| 薬機法 | 化粧品、サプリメント | 成分チェック |

5.在庫・発注ミス(仕入れすぎ・季節外れによる損失)

在庫管理のミスも大きな失敗要因となります。例えば、冬物のコートを夏に大量仕入れしてしまい、季節外れで売れずに在庫を大量に抱えてしまったなんていうケースも。発注ミスで1,000個の商品を10,000個と誤発注し、資金繰りが悪化したなんていう事例もあります。

こうした事態に関しては、過去の販売データや季節性を考慮して発注量を決定したり、無在庫販売を検討したりすることで対処しましょう。

<関連記事>

中国輸入で起こりやすいトラブル例とその対策【4選】

次に、中国輸入ビジネスで起こりがちなトラブルの具体例と、その対策方法を4つ紹介します。

海外取引ならではの想定外の事態もありますが、あらかじめ対策を知っておくことで冷静に対応できるでしょう。「備えあれば憂いなし」です。それぞれのトラブルについて、よくある事例と予防策・対処法をセットで解説していきます。

1. 商品の品質不良・偽物トラブル

「思っていたものと違う!」「これ、偽物かも…?」といった話は、中国輸入ではよくある話です。

トラブル例

たとえば以下のようなトラブルがあります。

- 衣類の縫い目がズレていて、糸がほつれていた

- 電子機器が届いたその日に動作不良

- 写真ではおしゃれな雑貨だったのに、実物はチープな作り

こういった品質トラブルの背景には、日本と中国の品質基準の違いがあります。日本ではNGなレベルの商品も、中国ではOKとして出荷されることも珍しくありません。

対策は?

まず大前提として、いきなり大量に仕入れるのはNGです。

- 初回は「小ロット」でテスト仕入れをしよう

- 現地代行業者の「検品サービス」を活用し、不良品や偽物をチェックしてもらおう

- 「汚れ・縫い目・色ムラ・ロゴ位置」など、具体的に検品指示を出そう

また買ってはいけないものもあるので、そういった商品について気をつけましょう。買ってはいけないものについて詳しく書いている記事もありますのでそちらの記事も併せてご覧ください。

<関連記事>

2. 輸送・配送の遅延や紛失トラブル

「いつ届くの?」「一部しか入ってない!?」そのようなトラブルも、中国輸入では起こりがちです。

トラブル例

- 春節や国慶節前後で物流が大混乱

- 輸送中に箱が破損し、商品が潰れて届いた

- 配送途中で荷物が行方不明になった

特に、中国から日本への輸送は距離も長く、輸送中に扱いが雑になることも多くあります。国内配送の感覚でいると、ショックを受けることも。

対策は?

- 納期には余裕をもったスケジュールで発注しよう

- 国際便は”追跡番号付き”の発送方法を選ぼう

- 高額・割れ物は運送保険をかけておくのがおすすめ

信頼できる代行業者なら、商品の特性に応じて「防水梱包」「木枠固定」など最適な方法を提案してくれるので、相談してみるのもおすすめですよ。

3. 法規違反・通関トラブル

「税関で止まった!?」「輸入できないって…」こうしたトラブルも、特に初心者だと見落としやすいありがちなトラブルです。

トラブル例

- 日本で販売できない商品を輸入してしまう

- 食品や化粧品に必要な許可や成分表を添付せずに通関でストップ

- 偽物ブランド商品が税関で没収→警告書が届いた

これらのトラブルは、「知らなかった」では済まされないこともあります。経済的損失だけでなく、最悪の場合は法的処罰や損害賠償の可能性もあるので注意が必要です。

対策は?

- 税関や経済産業省のサイトで「輸入禁止品」を事前チェックしよう

- 商品に応じて「PSE」「技適」「食品表示」などの要件を確認しよう

- 迷ったら、仕入れない勇気も大切です

信頼できる輸入代行業者なら、事前に注意してくれることもありますよ。

4. コミュニケーション&文化の違いによるトラブル

「伝えたつもりが、全然違う形で届いた…」なんてことも、中国輸入で非常によくある落とし穴です。

トラブル例

- 「中央にロゴを印刷して」と伝えたのに、ズレて印刷されていた

- 翻訳アプリを使ったのに意味が通じていなかった

- 納期や数量の認識が食い違っていた

中国と日本では、商習慣や「言語以外の常識」も大きく異なります。契約や納期に対する感覚も日本よりもルーズな傾向があるため、日本の常識で話してもすれ違うことがあるのです。

対策は?

- 指示は「子どもに説明する」つもりで丁寧・具体的にしよう

- 数量・色・位置・納期など、数字と画像でも伝えよう

- 「真ん中に」ではなく、「上から5cmの中央」と指定しよう

「伝わってるはず」は禁句です。「伝わるまで伝える」が中国輸入の鉄則なので、肝に銘じておきましょう。

中国輸入で失敗・トラブルを防ぐためのポイントとは?

ここまで挙げてきた失敗パターンやトラブル事例を見ると、「自分にも当てはまりそう…」と不安になるかもしれません。でも、大丈夫です。適切な準備と対策さえすれば、こうした失敗やトラブルの多くは未然に防げますよ。最後に総合的なリスク回避のポイントを以下の表に整理したので参考にしてくださいね。

- 売れ筋商品を分析し、市場の需要をしっかり把握しよう。

- 隠れたコストも含めて利益計算を行い、コストをしっかり把握しよう。

- 輸入前に日本の法律(PSE・技適・食品表示など)をチェックしよう。

- 品質管理や通関手続きも任せられる信頼できる業者を活用しよう

- いきなり大量発注せず、まずは少量ロットからスタートしよう。

これらのポイントを押さえれば、リスクを大幅に低減し、失敗を回避しやすくなります。

「自己流でやらない」ことが中国輸入で失敗しないための根本的な解決策の1つなので、心に留めておいてくださいね。

中国輸入代行サービスを活用して失敗のリスクを軽減できる?

では、先ほどから何度か挙げられている中国輸入代行サービスについて、詳しく見てみましょう。

初心者が中国輸入ビジネスで失敗しないための強力な助っ人として、輸入代行業者の活用は非常におすすめです。ここでは、代行サービスを使うメリットと、数ある中から信頼できる業者を選ぶコツについて解説します。

中国輸入代行を使うメリットとは?

中国輸入代行業者とは、中国のECサイトや工場からの購入〜国際発送までを代理で行ってくれるサービスのことです。例えば以下のようなメリットがありますよ。

- 中国語が不要で、日本語でスムーズなやり取りが可能です。

- 支払い、通関、検品を代行し、時間を節約できます。

- 中国国内での不良品の検品や返品対応でトラブルを事前に回避できます。

- オリジナル商品の開発をサポート。弘唯代行は小ロットOEMにも対応してくれます。

信頼できる中国輸入代行業者を選ぶコツとは?

メリットの多い輸入代行サービスですが、世の中には数多くの業者が存在します。その中から信頼のおけるパートナーを選ぶのは難しいですよね。こちらの記事では、優良な代行業者を選ぶ方法をまとめていますのでぜひ参考にしてくださいね。

<関連記事>

まとめ

この記事では、中国輸入で陥りやすい失敗パターンや、ありがちなトラブル事例とその対策について解説してきました。

初心者の方にとっては、「やっぱり中国輸入はリスクが多いのでは…?」と感じられたかもしれません。しかし実際には、これらのリスクは事前に認識し対策をすることで軽減できます。

今回挙げたポイントを押さえておけば、必要以上に恐れることはありません。

大切なのは、自己流で無理をしないことと信頼できる力を借りることです。

中国輸入代行サービスを活用すれば、言語の壁や手続きの不安もクリアでき、初心者でも安心して中国輸入にチャレンジできます。「どこにしようか迷っている…」という方におすすめなのは、弘唯代行です。相談や見積もりは無料なのでぜひお気軽に相談してみてくださいね。

で買ってはいけない理由とは?注意すべき物やブランド更に安全に利用する方法まで徹底解説1.jpg)